更新时间:2023-12-02

鹅厂长 • 潜行者:《潜行者》——意义是人类最伟大的发明

“好寂静,你听到了吗?”

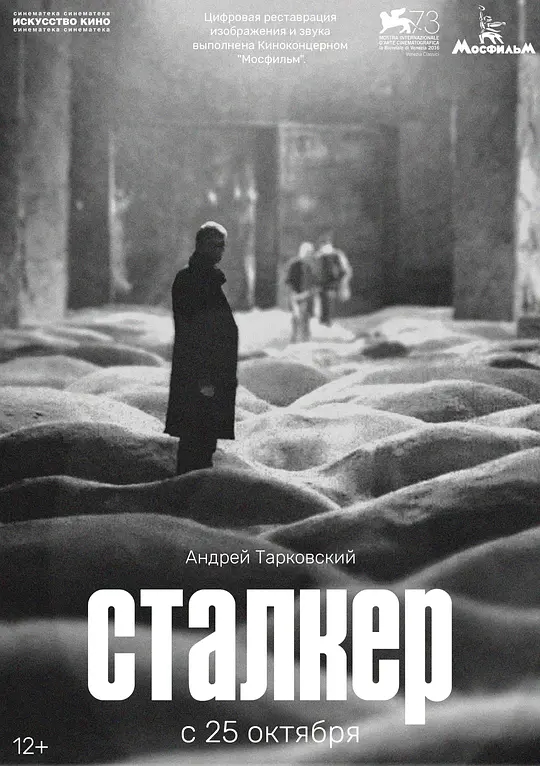

潜行者Сталкер(1979)

又名:Stalker

上映日期:1979-05(苏联) / 1980-05-13(戛纳电影节)片长:163分钟

主演:亚历山大·凯伊达诺夫斯基 Aleksandr Kaidanovsky/阿丽萨·弗雷因德利赫 Alisa Frejndlikh/安纳托里·索洛尼岑 Anatoliy Solonitsyn/尼古莱·格陵柯 Nikolai Grinko/纳塔利娅·阿布拉莫娃 Natalya Abramova/费米·约尔诺 Faime Jurno/E·科斯京 E. Kostin/雷默·伦迪 Raymo Rendi

导演:安德烈·塔科夫斯基 Andrei Tarkovsky编剧:安德烈·塔科夫斯基 Andrei Tarkovsky/阿尔卡季·斯特鲁加茨基 Arkadi Strugatsky/鲍里斯·斯特鲁加茨基 Boris Strugatsky